じっとしていた子が動き出すとき、変化は起こり始める

「躍動(やくどう)」・・・辞書で引いてみると、「生き生きと動くこと」とあります。

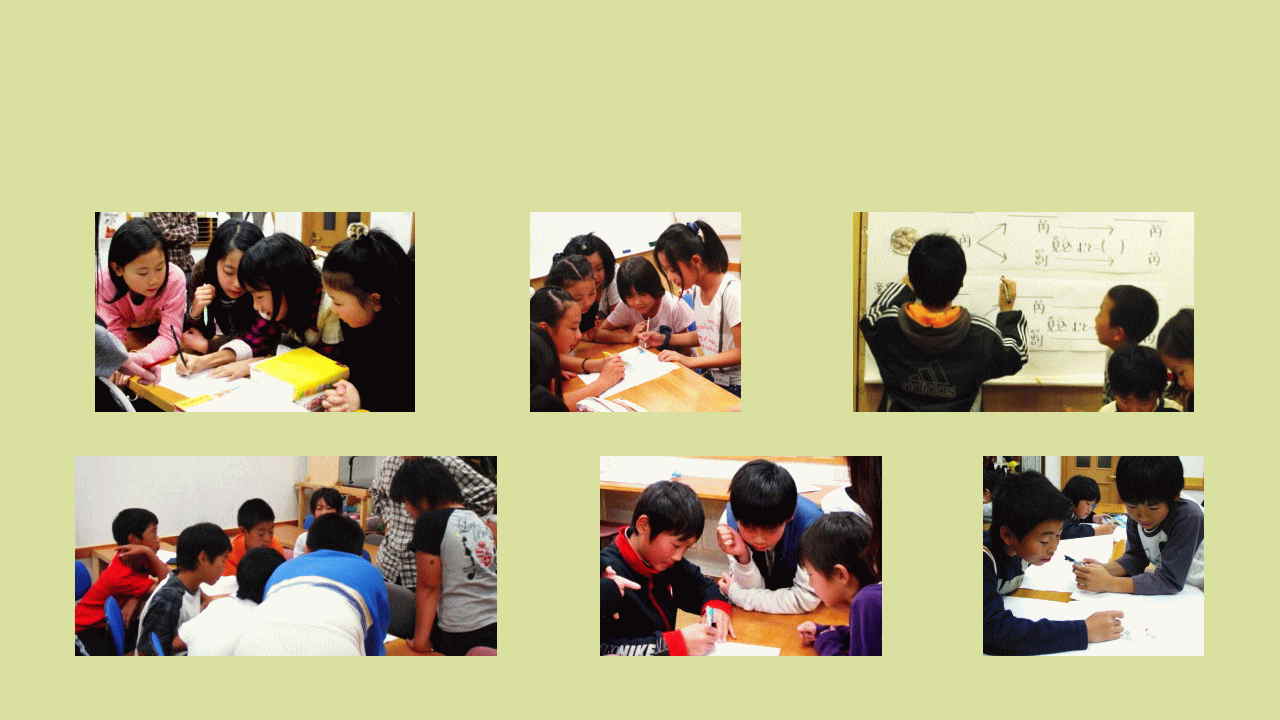

学業不振な子に共通することは、残念ながら、学習中に躍動感がありません。

受け身で先生の指示を待っていたり、ボーっとしたり手悪さをしたり、キョロキョロ、居眠りなど…

でも、子どもたちは、みんな、勉強をどうにかしたいと思ってます。

でも、なかなか上手くいかない…

やり方がわからない。

わからないから、じっとしてる。

じっとしてると、退屈になってくる、眠くなってくる…

手悪さを始めたり、キョロキョロし出したり、ボーっとし始める。

しまいには、周りの子のじゃまをし出す。

先生に叱られるから、もっとイヤになる…

うちの塾へやって来る子どもたちも、みんな、勉強をどうにかしたいと思ってます。

はじめのうちは、面倒くさがったりしながら、でも周りがみんな手を動かしているし口を動かしているし、先生からも促されるので、しかたなくやっているうちに

「ん?これ、おもしろいかも?」と気づくかも? 「もうちょっと、やってみよっかな?」と思い始めればしめたもの。

「もうちょっと、やってみよっかな?」と思い始めればしめたもの。

学習工房が選ばれる理由

”習うより慣れよ”

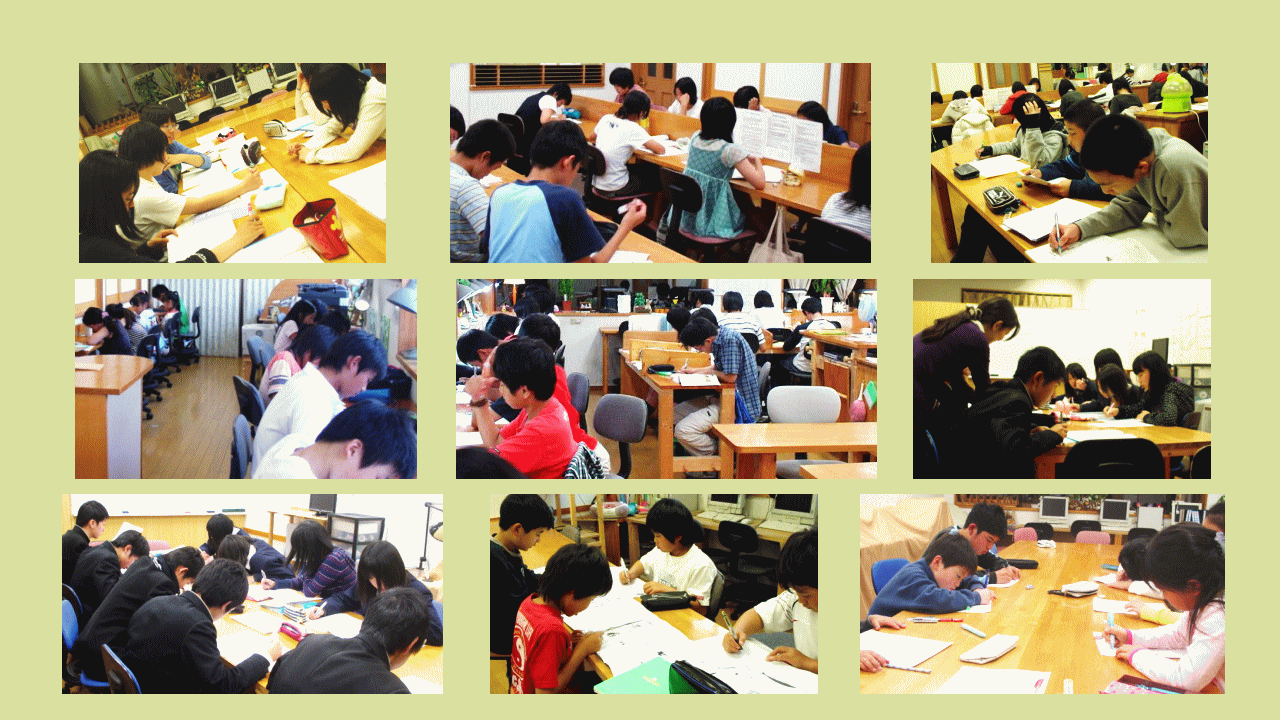

手を動かし口を動かしていると、勉強の苦手な子でも、できることが増えてくるので、「動き」が出てきます。

固まっていたものが、柔らかくなってくるという感じです。

そうこうしているうちに、子どもたちのことをよく知っている先生たちが毎日手作りしている教材なので、子どもたちの触手が自然とアクティブになっていきます。

どんな教材なのか?

申し訳ありませんが、ここでは紹介できません。

よければ、ここしかない指導法を参照ください。

教材の趣旨だけカンタンにお伝えすると

どうして、手を口を動かすことを重要視しているのか?

ちょっと難しい話になりますが

手指は「第二の脳」と呼ばれていることはご存知ですか?

手指は、体の中でも運動や感覚の神経が多くあり、運動もより細かい運動ができるように、神経が密に分布しています。

そのため、手指を動かすことにより、脳の血流量が増え、脳の活性化、運動機能を高める効果が期待できるといわれています。

そろばんが、わかりやすい例えかも知れません。

気になるのなら、より具体的に詳しく知りたいなら、百聞は一見にしかず、見に来てください。

勉強に苦手意識がある子が、アクティブに手を動かして口を動かして、机に向かってます。

お越しをお待ちしてます。

料 金

入塾時には、入塾金11,000円[税込]を申し受けます。

定額制で通い放題・弱点克服の個別指導

月に何日通っても、何時間勉強しても定額制で月謝は一定です。

時間をかけないと、ホンモノの学力は身につかないので。

家庭学習ができない子は、その日の学校の宿題も含めて、全て塾で済ませて帰るようにしています。

対象学年と指導科目(小学生・中学生・高校生)(算数・英語・数学中心)

帰宅後、「(学校の)宿題、済んだの?」「いや、まだ…」といった、親子間のやりとりをしなくて済むようにするのが私たちの役目です。

授業時間割

十分ご納得いただけた場合、以下のような流れになっていきます。

入塾時には、個別に面談を行います。

時間的には、1時間少々を要するかと思います。

その際は、原則的に、本人・保護者様共に来塾頂き、お子様の学習環境・成績動向・学習癖・目標など細かくお聞かせ頂きます。

その際には、しっかり打ち合わせをさせて下さい。

入塾手続き時に必要な物 ・・・ 入塾金(・月謝)・ご印鑑(認め印)・学校成績関連

※お子様の見てもらいたい科目の答案用紙・ノートなどあれば、それも持参して下さい、大変参考になりますので。

お問合せから学習スタートまでの流れ

電話・LINE・メールでお問合せ(授業見学申込み・体験学習申込み・学習相談)

↓

授業見学 または 体験学習 または 学習相談

↓

ご検討(強制しての入塾は失敗します。お子様のヤル気の芽が出る時がスタートチャンスです)

↓

入塾面談(科目教材決定・通い方[週回数・時間など]相談)

↓

学習スタート

↓

入塾1ヵ月後面談(お子様の学習状況報告・ご家庭からの要望再ヒアリング・軌道修正など)

※ご不明な点などございましたら、何なりとお気軽にお問合せ下さい。

※最初の1ケ月だけ、入塾金不要の月8回の「おためしコース」もあります。

代表電話:086-264-1444

[ 勝手ながら、平日午後3:00~10:30にお願いします。]

◆LINE・メールフォームなら、24時間受け付けています。

LINE

メールフォーム

教室案内

アクセス(岡山市南区南輝小学校近く)

南輝教室( 2階 全フロア )

開校日 2000年12月1日

所在地 〒702-8056 岡山市南区築港新町1-2-3

(南輝小・福南中・福浜中近く)

電話番号 086-264-1444

駐車場 教室奥に数台駐車可

御南教室( 1階 東端 )

アクセス(岡山市北区御南中学校近く)

開校日 2004年11月1日

所在地 〒700-0951 岡山市北区田中143-118

(御南中・御南小近く)

電話番号 086-243-3330

駐車場 教室前に2台駐車可

*** リンク集 ***

勉強って、問題を解くこと」と思い込んでいる子へ

習慣が能力を超える

塾の具体的な使い方

脳内の構造を活かす学習法

プライバシーポリシー